Mauricio Alviar Ramírez

Decano Escuela de Ciencias Económicas y Administrativas

Colombia es el segundo país más rico del mundo en biodiversidad después de Brasil. En efecto, el país ocupa el primer lugar en número de especies de aves con aproximadamente 1890 registradas; el segundo lugar en número de plantas con aproximadamente 32 mil especies, para citar solo dos áreas de la biodiversidad. Adicional a lo anterior, Colombia cuenta con dos océanos que le aportan una gran riqueza en fauna y flora marina. Asimismo, la red fluvial del país es bastante amplia, lo cual contribuye a la riqueza ictiológica y a la oferta hídrica para el consumo doméstico, la producción de energía y el riego para actividades agrícolas y forestales, entre otras (Minciencias, 2016).

Capital natural y bioeconomía

¿Cuál es el significado real de biodiversidad para el desarrollo social, ambiental y económico de un país como Colombia? Veamos primero una definición aproximada de biodiversidad para encontrar una base común de entendimiento. La biodiversidad significa diversidad biológica que se materializa en un gran número de organismos, poblaciones de organismos, comunidades de poblaciones y su ambiente físico y químico en donde interactúan. Al mismo tiempo, la diversidad biológica determina la evolución de los ecosistemas que, a su vez, son proveedores de bienes y servicios tales como agua, alimento animal y vegetal, regeneración de suelos, reciclaje de nutrientes, control de inundaciones, absorción de residuos, operación del ciclo hidrológico, composición gaseosa de la atmósfera, provisión de bioinsumos y bioproductos y paisajismo, entre otros.

Ahora bien, la riqueza en biodiversidad que ostenta Colombia por su ubicación en el trópico, le otorga un lugar privilegiado en el concierto mundial en términos de ventajas comparativas y competitivas para aprovechar, de manera racional y sostenible, el capital natural representado en el acervo de recursos naturales renovables. Con esta consideración, la bioeconomía juega un papel preponderante como vehículo para lograr el desarrollo sostenible en el sentido más amplio de la expresión. ¿Cómo se relaciona entonces el capital natural representado en la diversidad biológica con la bioeconomía?

A partir de la definición de bioeconomía que propuso la Global Bioeconomy Summit –GBS- en Berlín en 2018, se puede construir la relación entre la biodiversidad y la bioeconomía. En efecto, se ha definido la bioeconomía como “la producción, uso y conservación de recursos biológicos, incluyendo los conocimientos, la ciencia, la tecnología y la innovación relacionados, para la provisión de información, productos y servicios a través de todos los sectores económicos, con miras hacia una economía sostenible» (GBS, 2018). De esta definición se desprende también un componente fundamental que es el de la biotecnología como pilar clave de la bioeconomía. La biotecnología se articula con educación, ciencia, e innovación, áreas necesarias para la creación y el fortalecimiento de nuevas organizaciones y negocios basados en material biológico.

¿Cómo va la bioeconomía en el mundo?

Sin lugar a duda, la Comunidad Europea – CE – es la región que presenta los avances y resultados más importantes en bioeconomía. Desde comienzos de este siglo, la CE comenzó un proceso sistemático de diseño de políticas, estrategias, programas e indicadores de seguimiento a su agenda de bioeconomía planteada al año 2030. En este orden de ideas, en 2015, la CE registraba €2.3 trillones de euros en ventas de los sectores de la bioeconomía y €620 millones de euros en valor agregado, siendo los sectores más importantes los de alimentos y manufacturas. Asimismo, las actividades de la bioeconomía emplearon a más de 18 millones de personas lo cual representó el 8.2 por ciento del empleo de la CE y en promedio, ha representado 4.2 por ciento de su producto interno bruto –PIB- (European Comission, 2018).

Hoy en el mundo, alrededor de cincuenta países disponen de marcos de política pública para el desarrollo de la bioeconomía incluidos varios de Latinoamérica como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia y Bolivia. Hay dos elementos fundamentales que orientan esos marcos regulatorios en América Latina: 1) los Objetivos del Desarrollo Sostenible –ODS- y 2) el Acuerdo de París (Rodríguez, A.G., et al, 2019).

¿Cómo va la bioeconomía en el mundo?

Sin lugar a duda, la Comunidad Europea – CE – es la región que presenta los avances y resultados más importantes en bioeconomía. Desde comienzos de este siglo, la CE comenzó un proceso sistemático de diseño de políticas, estrategias, programas e indicadores de seguimiento a su agenda de bioeconomía planteada al año 2030. En este orden de ideas, en 2015, la CE registraba €2.3 trillones de euros en ventas de los sectores de la bioeconomía y €620 millones de euros en valor agregado, siendo los sectores más importantes los de alimentos y manufacturas. Asimismo, las actividades de la bioeconomía emplearon a más de 18 millones de personas lo cual representó el 8.2 por ciento del empleo de la CE y en promedio, ha representado 4.2 por ciento de su producto interno bruto –PIB- (European Comission, 2018).

Hoy en el mundo, alrededor de cincuenta países disponen de marcos de política pública para el desarrollo de la bioeconomía incluidos varios de Latinoamérica como Brasil, Chile, Argentina, Uruguay, Costa Rica, Panamá, Colombia y Bolivia. Hay dos elementos fundamentales que orientan esos marcos regulatorios en América Latina: 1) los Objetivos del Desarrollo Sostenible –ODS- y 2) el Acuerdo de París (Rodríguez, A.G., et al, 2019).

Colombia y su bioeconomía: oportunidad para la reactivación y el desarrollo

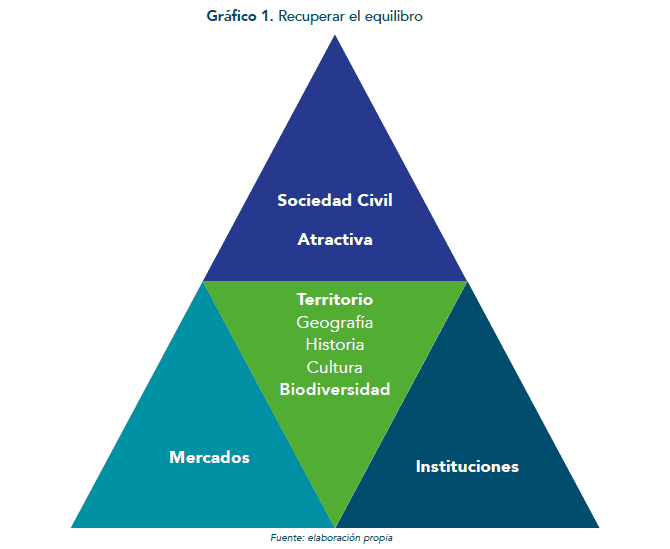

Dada la riqueza en recursos biológicos que posee Colombia, hoy más que nunca se tiene la oportunidad, develada quizá con mayor contundencia por la pandemia del Covid-19, de avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, cuyo objetivo central debe ser el equilibrio entre la sociedad civil, el estado y los mercados, equilibrio que debe estar en armonía con el territorio y sus características geográficas y ambientales como se muestra en el gráfico 1.

Dado que el capital natural está asentado, de manera predominante, en las zonas rurales y costeras, la bioeconomía se presenta como un excelente vehículo para cerrar las brechas entre lo rural y lo urbano que caracterizan a la sociedad y a la economía colombianas. En este sentido, el cierre de brechas implica avanzar en equidad regional sobre la base de un crecimiento sostenible sustentado en actividades económicas acordes con la conservación del capital natural y nuevos patrones de consumo asociados a la economía circular.

A superar obstáculos para el desarrollo de la bioeconomía

Si bien hoy Colombia cuenta con un marco general de política pública que se sintetiza en el Documento Conpes 3934 de Crecimiento Verde, aprobado en julio de 2018, hay un largo camino por recorrer en materia de infraestructura física y tecnológica, conectividad, salud, educación, ciencia, tecnología e innovación. Todos estos aspectos tienen características de bienes públicos, pero podrían proveerse por medio de alianzas público-privadas para lo cual se requiere un sistema de incentivos apropiado con enfoque territorial.

En este orden de ideas, uno de los cuellos de botella que hay que superar rápidamente es el de la baja disponibilidad de talento para avanzar en el conocimiento del capital natural y su aprovechamiento racional y sostenible. El país necesita técnicos profesionales, tecnólogos y universitarios en los campos de la ingeniería aplicada al tema bio como biotecnología, ingeniería ambiental y de materiales, ingeniería civil, agrícola, de computación, robótica y nanotecnología, entre otros campos de aplicación a lo bio. Asimismo, se requiere formar talento en bioeconomía, en las áreas de la salud y farmacéutica y en energías renovables. Con talento disponible en las áreas descritas se incrementa la probabilidad de cerrar brechas urbano-rurales para el despegue de la bioeconomía.

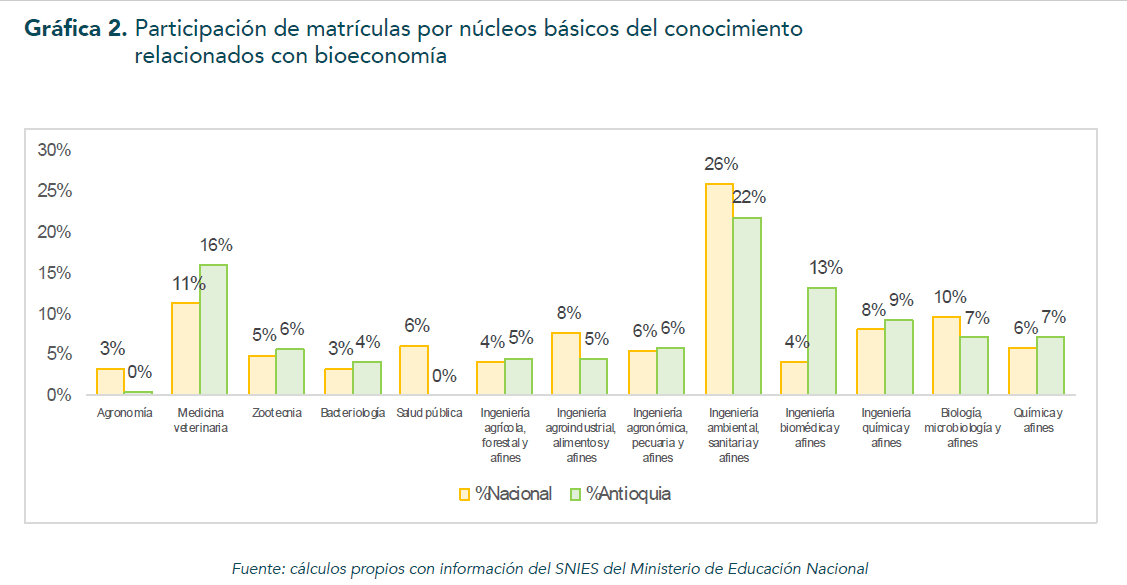

Una mirada a las cifras de educación superior en las áreas del conocimiento consideradas cercanas a la bioeconomía, muestra la baja matrícula cuando se compara con las áreas no cercanas a la esfera de lo bio. Tanto en Colombia como en Antioquia, de acuerdo con las cifras del Sistema de Información de la Educación Superior –SNIES-, solamente 10 por ciento de los estudiantes matriculados en el nivel universitario, estudia programas en el área bio que, además, en el caso de Antioquia, se concentra el 90 por ciento en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Es decir, solo el 10 por ciento de los matriculados están en programas académicos localizados en municipios por fuera del Área Metropolitana. Cuando se analiza por programas académicos específicos, dentro del grupo de programas bio, sobresalen, ingeniería ambiental y afines, medicina veterinaria e ingeniería biomédica como se muestra en el gráfico 2.

Esta situación muestra un déficit de formación de talento en ramas de conocimiento como biotecnología, agronomía, química, biología y otras ingenierías, para no hablar del bajo número de estudiantes matriculados en programas de maestría y doctorado en las áreas bio que se necesitan para avanzar en el conocimiento e investigación de los recursos biológicos.

Es importante ampliar la oferta y la demanda de los programas académicos orientados a lo bio que son fundamentales para el desarrollo de actividades de la bioeconomía tales como la creación de biorefinerías, producción de bioinsumos y bioproductos entre muchas otras. Al mismo tiempo, es necesario fortalecer la investigación científica en las áreas bio para potenciar la tecnología y la innovación y, por esa vía, lograr mayores niveles de productividad y crecimiento económico sostenible.

En síntesis, la bioeconomía es una gran oportunidad para Colombia no solo como motor de la reactivación económica pospandemia sino como componente esencial de una nueva visión de desarrollo mucho más acorde con las condiciones del territorio y con el objetivo de reducir la pobreza particularmente rural. Además de avanzar en los ajustes institucionales para consolidar las actividades de la bioeconomía, el país requiere superar los obstáculos que impiden o retrasan las posibilidades de crear nuevos negocios basados en recursos biológicos. Invertir en infraestructura física y tecnológica, así como en la formación de talento será clave para el avance de la bioeconomía, lo cual implica fortalecer alianzas público-privadas con el acompañamiento indispensable de la academia.

Referencias

Departamento Nacional de Planeación. Documento Conpes 3934. Política de Crecimiento Verde. Julio 2018

European Commission. A sustainable bioeconomy for Europe: strengthening the connection between economy, society and the environment. Updated Bioeconomy Strategy. 2018

Rodríguez, Adrian G., Rodrigues, Mónica y Octavio Sotomayor. Hacia una bioeconomía sostenible en América Latina y el Caribe. Elementos para una visión regional. Cepal, 2019.

#ArtículosEIA #CentroDePensamientoEIA #Bioeconomía

Conoce el histórico de publicaciones del Centro de Pensamiento de la Universidad EIA>>